Manchmal war in den letzten Wochen vor der Wahl 2021 von einem Lagerwahlkampf zu lesen. Einige Medien haben ihn jetzt entdeckt, andere meinen ihn ihn zum Wohle eines Kandidaten fordern zu müssen. Lagerwahlkampf … das erinnert an Rote-Socken-Kampagnen des letzten Jahrhunderts und die alte Rechts-Links-Antagonie.

Die Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte hat unter anderem dazu geführt, dass immer weniger junge Leute jemals Unterricht zu Geschichte und Gegenwart der maßgeblichen Strömungen und Einflusskräften in unserer Republik erhalten haben, zu Parteien und Ausrichtungen. Eher ratlos stehen sie dann vor den Parteikürzeln und fragen sich, wofür die eigentlich stehen oder mal gestanden haben. So erlebt habe ich das vor allen letzten Bundestagswahlen. Ein Grund, mal meine Gedanken dazu aufzuschreiben.

Wenn wir also von Lagern sprechen, dann lassen sich ganz klassisch zunächst mal Konservative und Progressive unterscheiden. Diese Teilung ist z.B. in Großbritannien (Tories/Conservatives versus Labour) sichtbar, aktuell grotesk im Sinne eines Kulturkampfes zugespitzt in den USA (Republikanern versus Demokraten) und historisch in Bosaccio (Don Camillo versus Peppone) .

Nach der Sitzordnung der französischen Nationalversammlung 1789 werden historisch die Rechten (Konservative) und die Linken (Progresive) unterschieden.

Wie sieht nun die Welt der Konservativen aus? Die Ordnung in der wir leben, ist zunächst mal eine gute, gerechte, gottgegebene – die Konservativen haben es sehr mit der Religion. Auch dort gibt es ja ein oben und unten, einen Herrn und seine Schäfchen, Gehorsam und Strafe. Jedenfalls hat der Herr auch hier bei uns Obrigkeit und Untertanen gemacht. Daran rütteln zu wollen ist umstürzlerisch und in letzter Konsequenz Gotteslästerung.

Der Staat ist für den Konservativen quasi Ausdruck dieser Ordnung, seine Aufgabe ist es, die Verhältnisse zu bewahren und für Sicherheit zu sorgen. In diesem Sinne unterstützt der Staat die, die oben sind – da sind sie schon irgendwie rechtmäßig hingekommen. Zum Beispiel in der Wirtschaft: der Staat unterstützt das Kapital, die Unternehmer, damit sie optimal wirtschaften können. Die Starken werden gefördert und von ihren Leistungen soll dann die ganze Gesellschaft profitieren. Die sozial Schwachen erhalten Hilfen, ihren Lebensunterhalt anständig fristen zu können – Mildtätigkeit liegt in der Natur einer konservativen, gottesfürchtigen Gesellschaft. Ein gutes Besipiel für dieses Denken ist konservative Bildungspolitik: das Augenmerk liegt auf den starken Schülern, die ihre Stärken möglichst gut entwickeln sollen, zum Wohle aller. Das Schulsystem mit seinen getrennten Schulformen wird befürwortet, gefördert wird vor allem das Gymnasium.

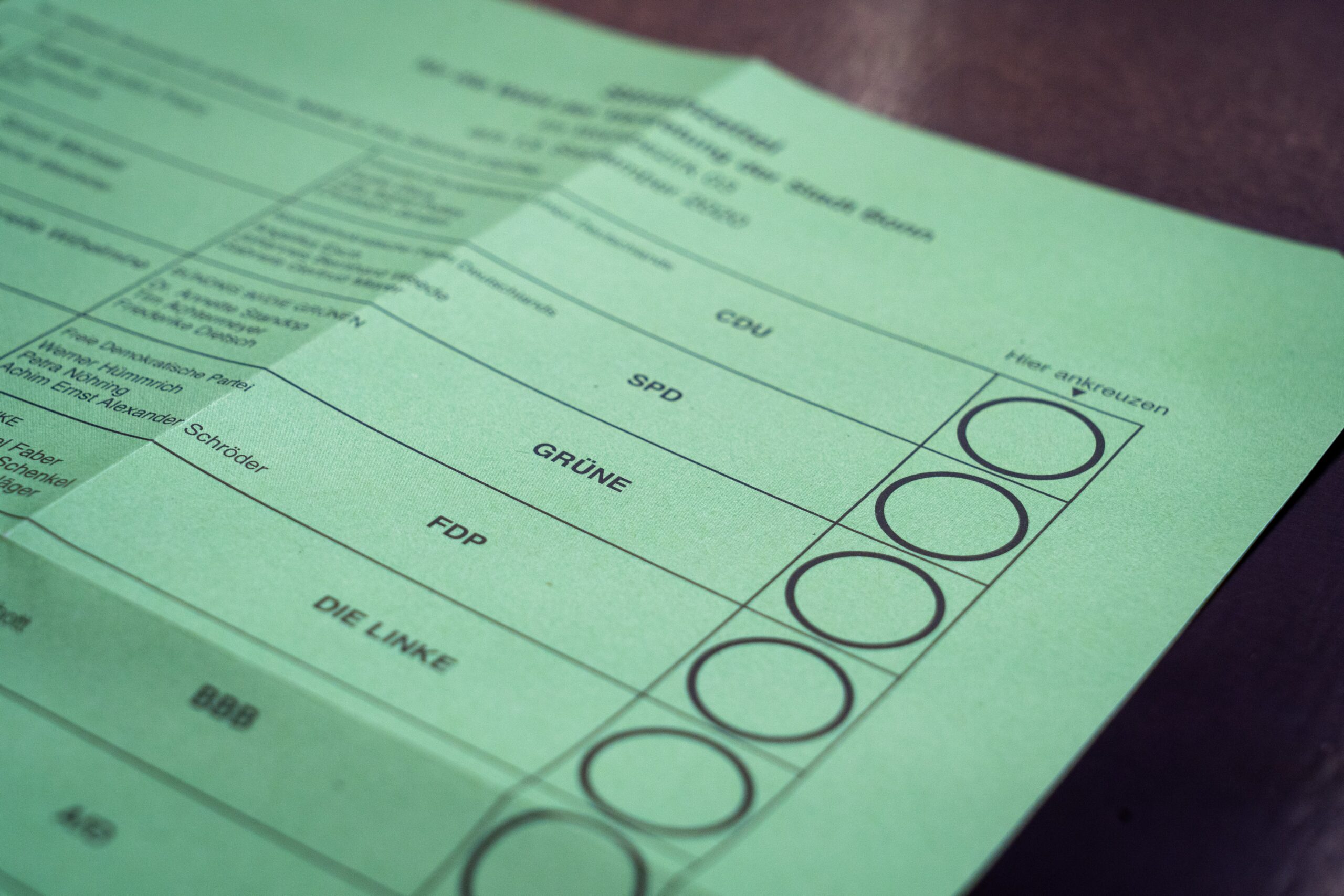

Traditionell repräsentiert in der Bundesrepublik die CDU/CSU das konservative Lager, nachdem weitere Parteien wie das Zentrum oder die DVU vor längerer Zeit in die Bedeutungslosigkeit versanken. Das C im Namen steht für christlich, die CDU/CSU sieht sich als Vertreter der christlichen Mehrheitsgesellschaft und der deutschen Wirtschaft.

Die Progressiven sehen die überkommene oben-unten-Ordnung tendenziell als eine ungerechte Bevorzugung der Hochwohlgeborenen, Erben oder oder sonst wie Vermögenden an. Die Verhältnisse sind nicht gottgegeben (wer ist das überhaupt?) und auch nicht natürlich, sondern Ausdruck der stetigen Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Ziel der Progressiven ist es, diese Ausbeutung zu überwinden und eine gerechtere Gesellschaft zu erreichen. Dafür müssen nicht die Starken, die ohnehin privilegiert sind, gefördert werden, sondern im Gegenteil die Schwachen, die ja für ihr Schicksal nichts können. Die progressive Idee stammt vor allem aus dem Zeitalter des frühen Kapitalismus mit seiner tatsächlich verheerenden Ausbeutung der Arbeiteklasse – dem Zeitalter von Marx und Engels. Übertragen auf moderne Gesellschaften sollte der Schwerpunkt auf den lohnabhängig Beschäftigten liegen. Weitere typische Zielgruppen der Progressiven sind sozialschwache Milieus wie Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger oder auch Migranten.

Übertragen auf die Bildung: nicht Gymnasien müssen top ausgestattet werden, sondern Schulen, die Schüler fördern, die von Haus aus eben wenig Bildung erfahren haben, die schwächere Schüler geworden sind wegen der Umstände, nicht weil sie eben schlechter sind. Chancengleichheit soll auf diese Weise hergestellt werden. Die Konservativen haben diesem Begriff die Chancengerechtigkeit entgegen gestellt, jeder soll die Chancen bekommen, die er eben verdient, der gute mehr, der schlechte weniger.

FÜr diesen Flügel steht im Spektrum der politischen Parteien die SPD. Die SPD ist eine alte Partei mit einer langen, wechselhaften Geschichte. Das S im Parteinamen stand ursprünglich für Sozialismus, heute für sozialdemokratisch. Ironischerweise hat eine von der SPD geführte Regierung unter dem Kanzler Gerhard Schröder mit Hilfe der Grünen das sogenannte Harz-IV-System eníngeführt und damit Arbeitnehmer, die seit Jahrzehnten in die Sozialsysteme einzahlen, zu Sozialhilfeempfängern nach einem Jahr herabgewürdigt. Von unternehmerfreundlichen konservativen Kreisen wurde Schröder hierfür bejubelt.

Allzu einfach ist natürlich die Einteilung der politischen Landschaft nach zwei Polen. Es gibt natürlich viel mehr Gruppierungen, die sich nicht einfach durch eine EInordnung auf einer Skala zwischen konservativ und progressiv erklären lassen.

Da sind zunächst einmal die Liberalen. Liberale wollen weder den bewahrenden, starken Staat der Konservativen noch den korrigierenden, starken Staat der Progressiven. Der Staat ist für sie vielmehr ein notwendiges Übel, das sich ansonsten aus den Angelegenheiten der freien Bürger herauszuhalten hat. Aber wer regelt dann das (ökonomische) Auskommen der Gesellschaft und die Richtung, die eingeschlagen wird? Das Zauberwort der Liberalen: der „Markt“. Der von staatlichen Hindernissen und Regularien befreite Markt, auf dem die einzelnen Bürger und Gruppierungen ihre Interessen selbst vertreten, führt zu Ergebnissen, in der alle Beteiligten zu ihrem Recht kommen, denn sie haben dem Handel ja zugestimmt. Der eingreifende Staat gibt hingegen nur unnötig Geld aus, erreicht fast nie die angestrebten Ziele, und richtet oft sogar Schaden an, indem die vernünftige Entwicklung des Marktes behindert wird. Der Staat bleibt auf ein paar grundsätzliche Aufgaben beschränkt z.B. grobe gesetzlichen Rahmenbedingungen festzulegen.

In Deutschland vertritt die FDP die liberale Grundhaltung. Man ist gegen Reglementierung und Tempolimit und tritt für die Abschaffung der eklatanten staatlichen Subventionen ein. Das hat die FDP nicht davon abgehalten, bei Gelegenheit ihre eigene Klientel (z.B. Hoteliers und Apotheker) vor allzu unbequemen Marktgeschehen zu schützen. Daneben fällt man noch durch schicke Anzüge und Herrenwitzchen auf.

Auftritt die Grünen. Entstanden aus eine Sammlungsbewegung, die nicht auf einer ökonomischen Thematik beruhte, sondern auf der ökologischen, haben sich die Gründen inzwischen als eine Kraft auf der progressiven Seite der Parteienlandschaft definiert. Dabei ist die grüne Ursprungsidee von der Bewahrung der Natur ja durchaus konservativ. Grüne haben sich dem Ansinnen der Konservativen entgegengestellt, der starken Wirtschaft immer mehr Land und Natur zur Verfügung zu stellen, zu opfern. Ein klassischer Konflikt war beispielsweise der von CDU/CSU vorangetriebene Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals durch das Altmühltal. Zu den grün-alternativen Gegnern gehörten nicht nur Studenten und umweltbewußte Städter, die das Bild der Grünen heute beherrschen, sondern auch Förster, Naturschützer und gelegentlich sogar Jäger, die sich für den Erhalt ihrer Heimat einsetzten. Diese Grundhaltung nannte man eine Zeitlang „wertkonservativ“. Den Begriff habe ich allerdings schon lange nicht mehr gehört. Werte sind unserer auf den eigenen Vorteil bedachten, teils korrupten und an ihren Sesseln klebenden Politikerkaste ja wohl eher im Wege. Die Grünen hingegen haben starke progressive Strömungen, die sich vor allem als Vertreter von Minderheiten wie Migranten oder Homo- und Transsexuellen sehen nicht so sehr als Naturbewahrer. Teile der Partei sehen sich als Lehrmeister der Nation und wollen ihr Mitmenschen erziehen, z.B. mit Hilfe von Gendersternchen.

Dann gibt es im politischen Spektrum noch diejenigen, die gedanklich mit Demokratie und Wahlen nicht so viel anfangen können. Da sind zum einen die Kommunisten/Sozialisten, die in Deutschland in erster Linie die Nachfolger der Einheitspartei SED der DDR sind. Hier sind viele Leute unterwegs, die das mit der DDR gar nicht so schlecht fanden. Das da ganze Volk von de Stasi ausspioniert wurde war wohl nicht so schlimm und die Toten an der Mauer und den Selbstschussanlagen an der Grenze waren wohl selbst Schuld. In diesem Lager werden viele Sichtweisen des ehemals kommunistischen Ostblocks weiter gepflegt, bis hin zum stetigen Wunsch, wieder gut Freund mit Russland zu sein. Putins antidemokratische Politik gegen Oppositionelle sind in diesem Weltbild allenfalls Kavaliersdelikte.

Nach diversen Umbenennungen, nennt sich die Nachfolgepartei der SED heute die „Linke“.

Auf der anderen Seite, aber gar nicht so unähnlich, stehen die Nationalen, Völkischen. Grundsätzlich verwandt mit den Konservativen sehen sie eine natürliche Ordnung mit den Starken oben in einer Hierarchie. Nur wenden sie dies auf etwas an, was sie „Völker“ oder gleich „Rassen“ nennen. In diesem Konzept gibt es stets das gute, reine, starke Volk, das von unreinen, minderwertigen anderen („Franzmänner“, „Ausländer“, „Untermenschen“, „Parasiten“, „Volksschädlinge“, „Lügenpresse“) geschwächt wird. Ansonsten sieht sich diese Gruppe auf einen guten Weg, die Welt zu beherrschen. Daher hat sie auch eine gewisse Neigung, Weltkriege anzuzetteln. Dieses Lager gibt sich aktuell alle Mühe, die Verbrechen des Nationalsozialismus als Kavaliersdelikte, kleinere Ungehobeltheiten oder gleich notwendige Kollateralschäden darzustellen.

Unter den verschiedenen nationalistischen, teilweise offen zum Neonazismus neigenden Parteien ist die AfD die bei Wahlen in Deutschland seit langem die erfolgreichste.

Tja ihr Erst- und Jungwähler … ihr seid nicht zu beneiden.